L’emprisonnement cellulaire au 19e siècle : les premiers débats

Un nouveau système qui fait l’unanimité

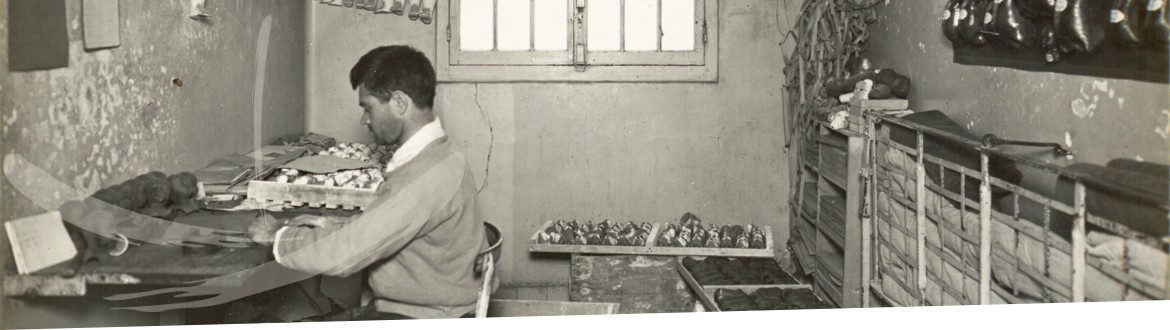

Observé aux Etats-Unis par Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont en 1831-1832, le modèle de la prison cellulaire fait son apparition en France dans le cadre de la construction de nouvelles prisons pour jeunes détenus (circulaire du 2 octobre 1836),. Il est ensuite expérimenté en 1839 pour séparer les jeunes détenus des adultes, avant d’être appliqué dans les établissements nouvellement construits de La Roquette et de Mazas (1841). Appuyé par l’ensemble des institutions pour qui la promiscuité en prison est corruptrice, le principe de l’emprisonnement cellulaire est présenté en 1840 dans un 1er projet de loi sur la réforme des prisons et voté à la très grande majorité par l’Assemblée nationale, le 19 mai 1844.

Le nouveau système fait l’unanimité. Il est l’image du progrès, la base d’un nouveau régime des prisons, indissociable des réformes pénitentiaires à l’œuvre dans tous les pays éclairés d’Europe et des Etats-Unis, où les idées philanthropiques placent l’emprisonnement cellulaire des condamnés au centre du système pénal et le considèrent comme une des garanties de l’ordre public si l’amendement du détenu, c'est-à-dire son changement moral, est bien réalisé. Si tous les spécialistes sont conscients de l’efficience du système cellulaire et approuvent son concept pour amender le coupable et le préserver de la contagion criminelle, les débats vont se cristalliser dans les années suivantes sur les conditions de sa mise en œuvre et de son application :

Consultez les documents suivants :

1er projet de loi sur les prisons présenté par M. Rémusat, ministre de l’intérieur à la Chambre des députés (séance du 9 mai 1840)

1er rapport de la commission […] chargée d’examiner le 1er projet de loi sur les prisons, par M. Al. de Tocqueville, député de la Manche (séance du 20 juin 1840)

[1er] projet de loi amendé par la commission [1843]

2eme projet de loi sur la réforme générale du régime des prisons […] présenté par M. le comte Duchâtel, ministre de l'intérieur à la Chambre des députés (séance du 17 avril 1843)

Projet de prison cellulaire pour 585 condamnés par M. A. Blouet, architecte du gouvernement […], inspecteur général des bâtiments des prisons du Royaume (1843)

Code des prisons - Règlement spécial pour les prisons départementales soumises au régime de l’emprisonnement individuel (13 août 1843)

Texte des résolutions du congrès pénitentiaire international de Francfort-sur-le-Main sur la réforme des prisons (1846)

17 août 1853 : circulaire relative à la construction et à l’appropriation des prisons départementale ("circulaire Persigny")

Mazas : étude sur l’emprisonnement cellulaire et la folie pénitentiaire, Prosper de Pieta Santra, 3e ed., 1858