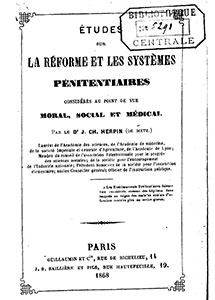

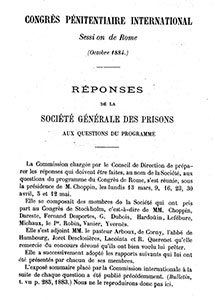

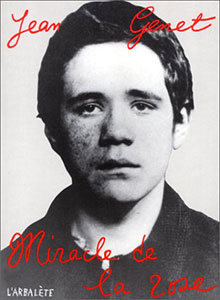

- Objets de violence ... fragments d'histoire de la prison

-

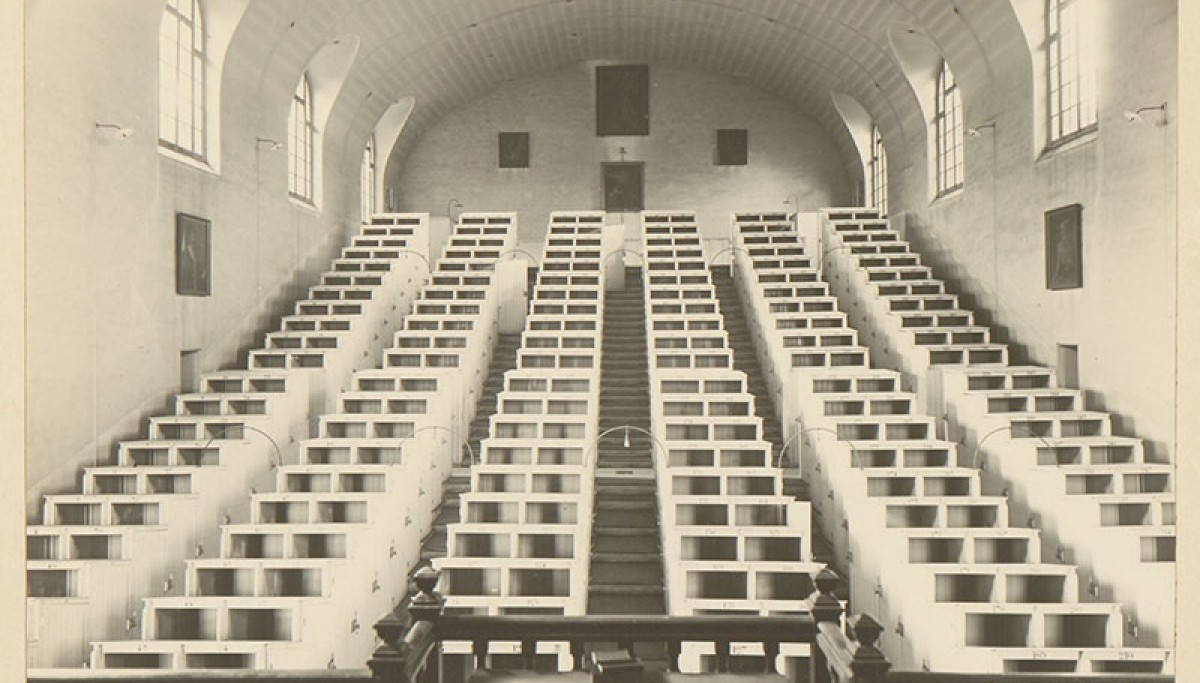

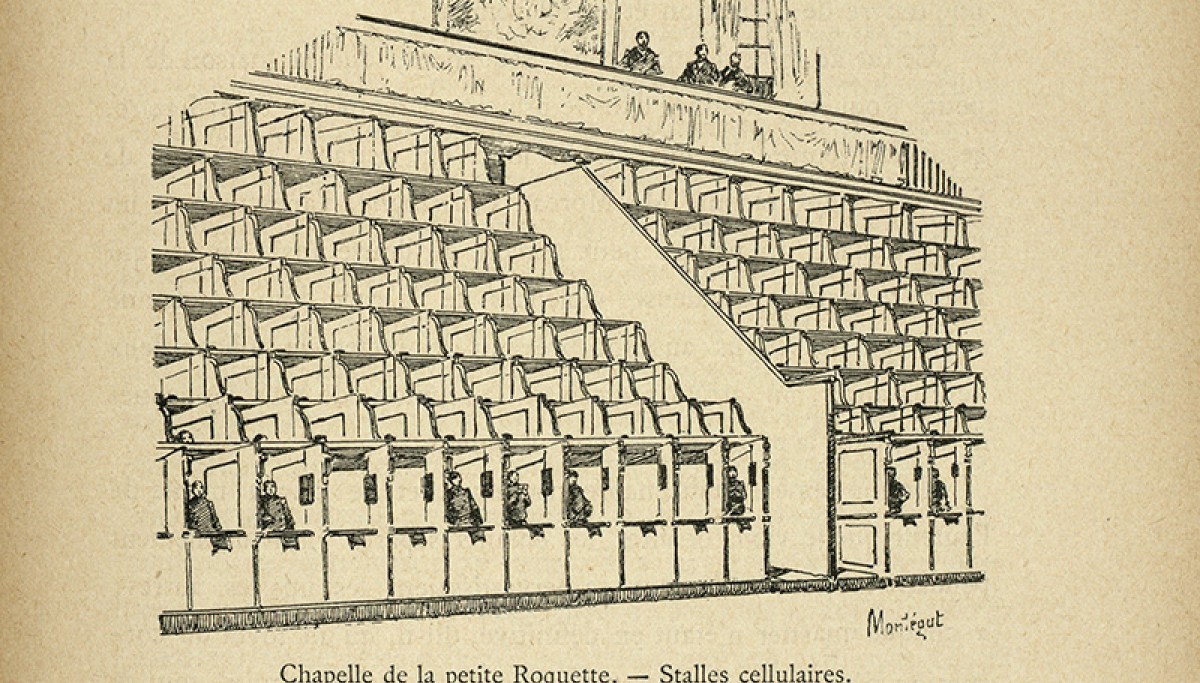

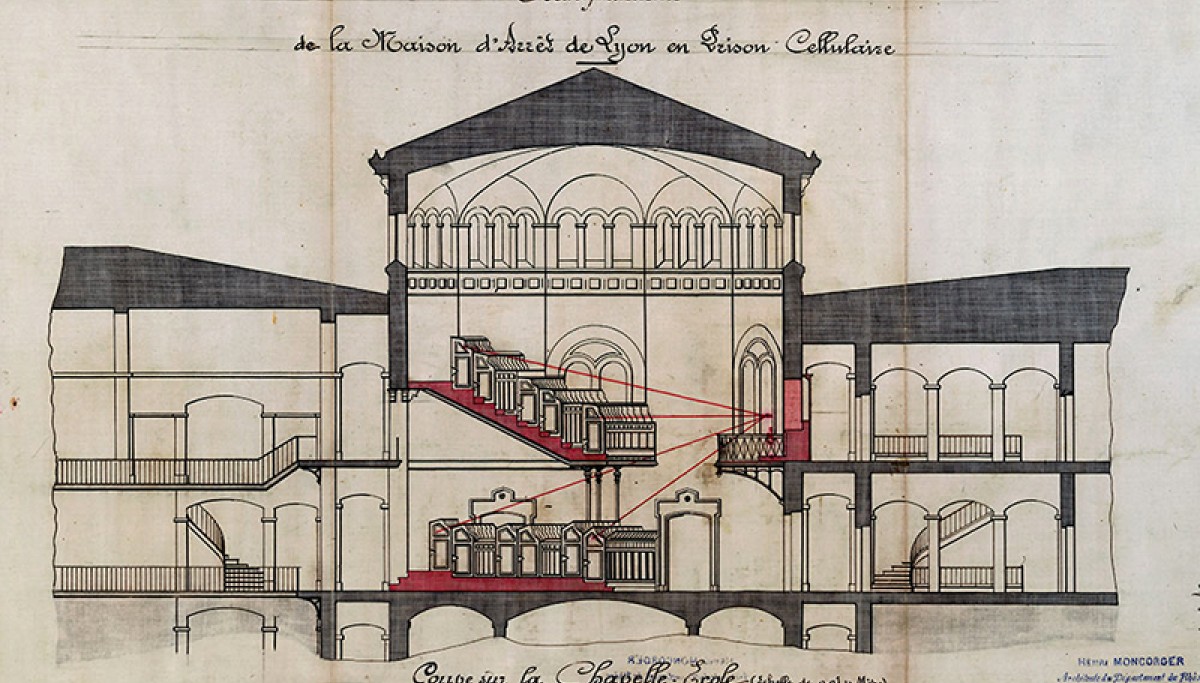

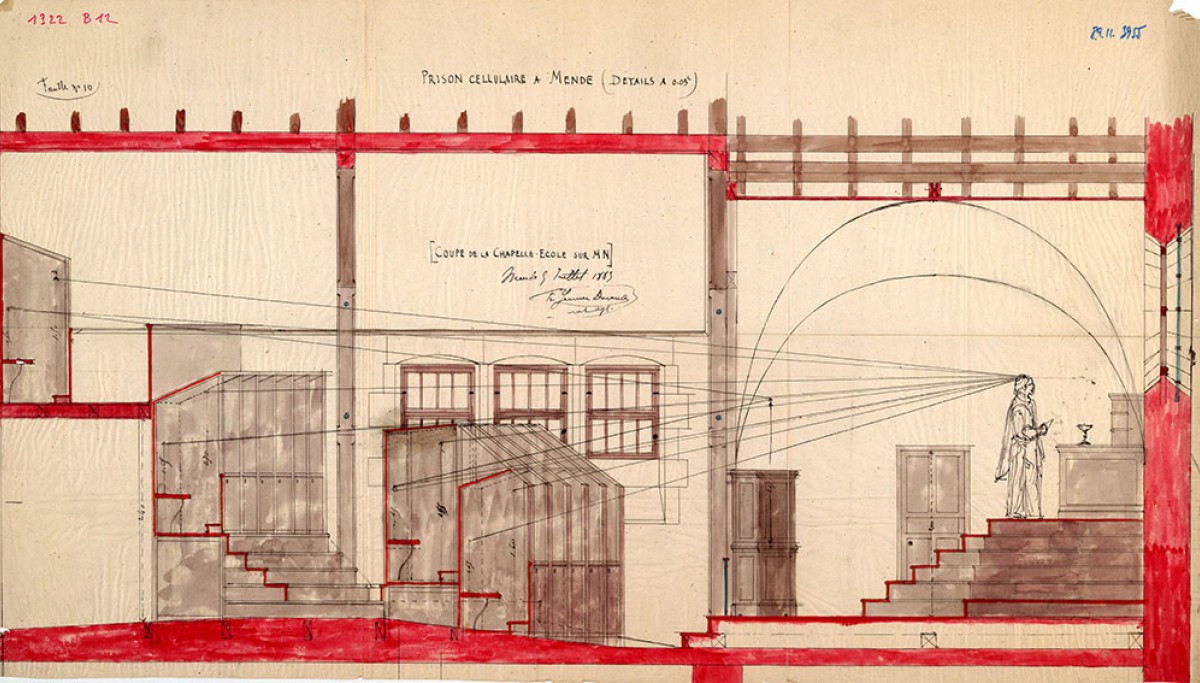

Le box cellulaire

-

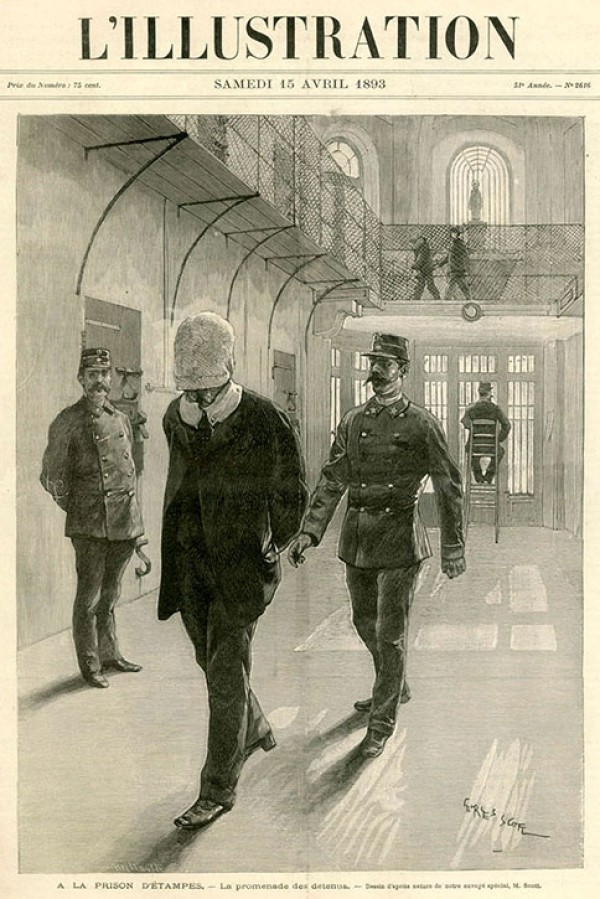

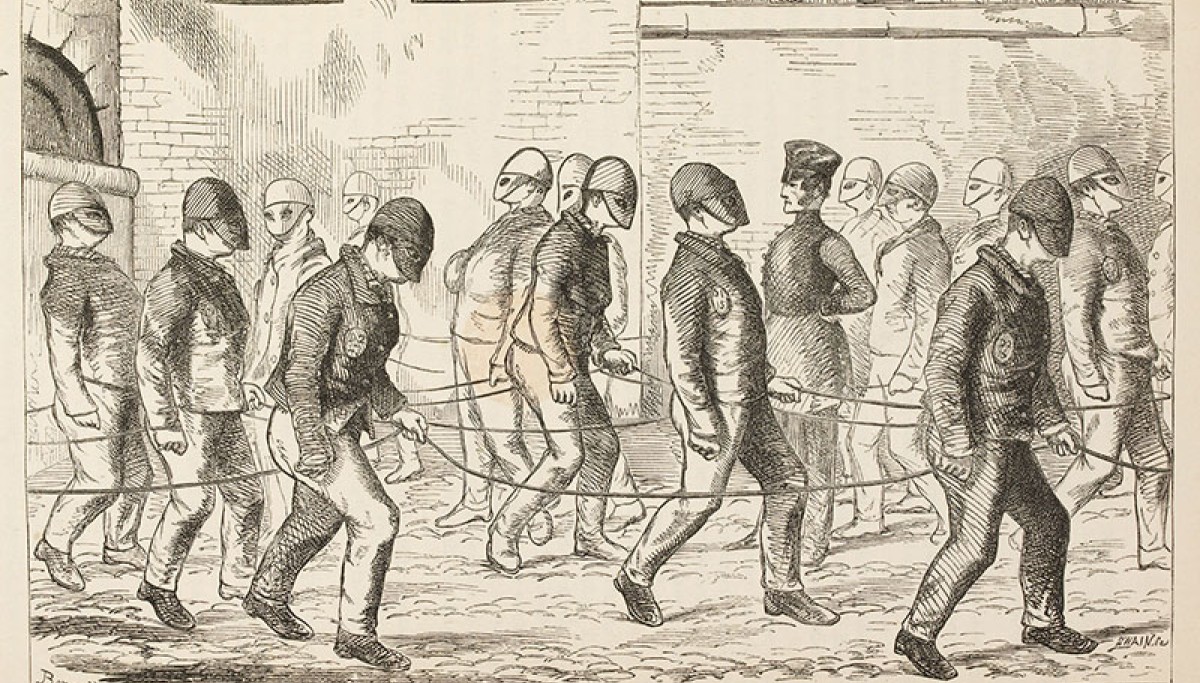

Le capuchon belge

-

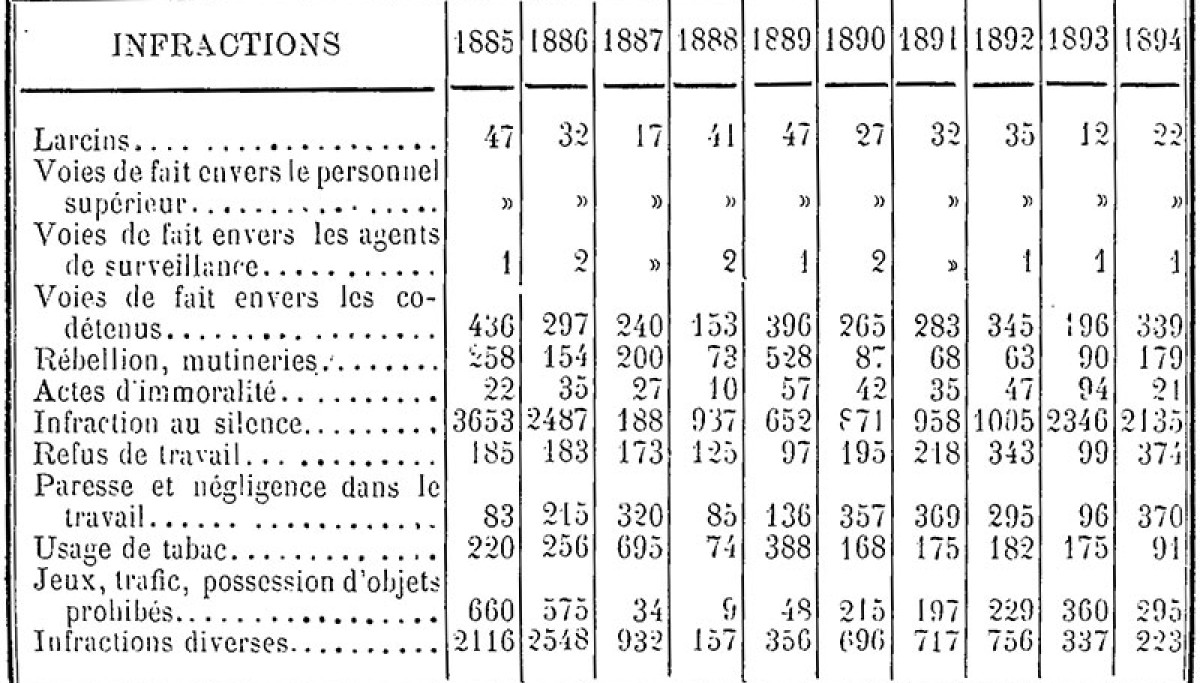

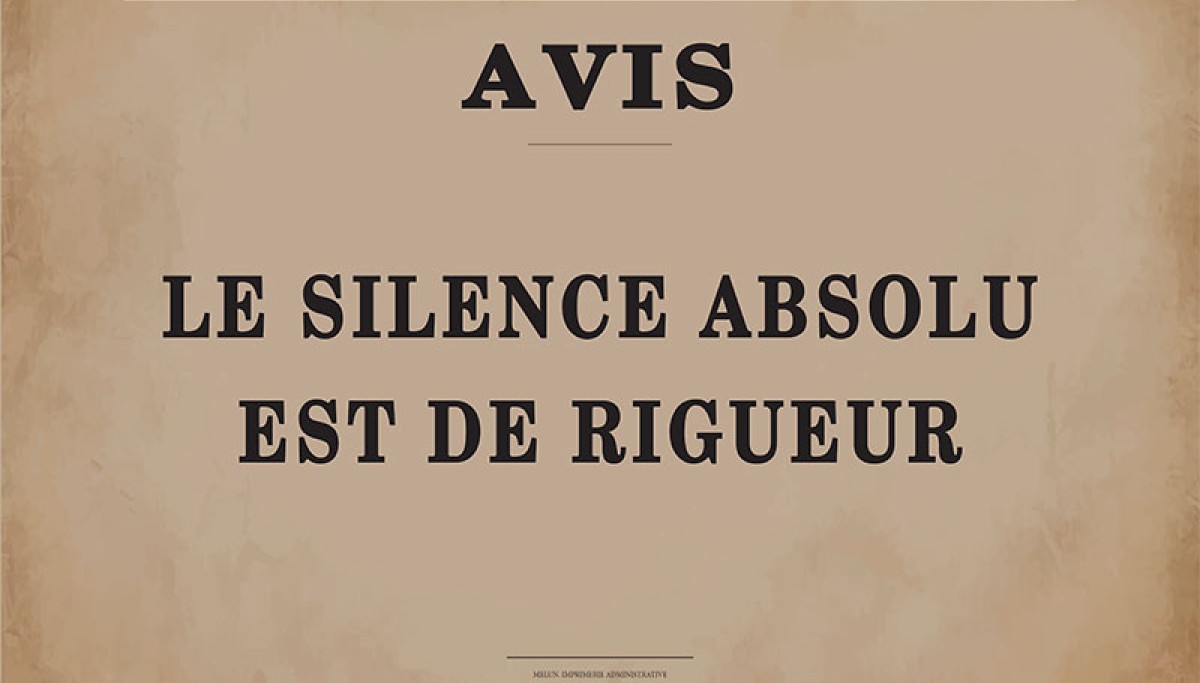

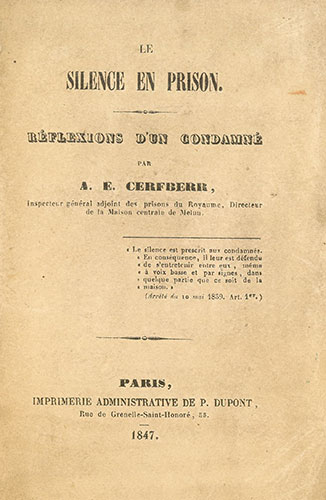

Le silence

-

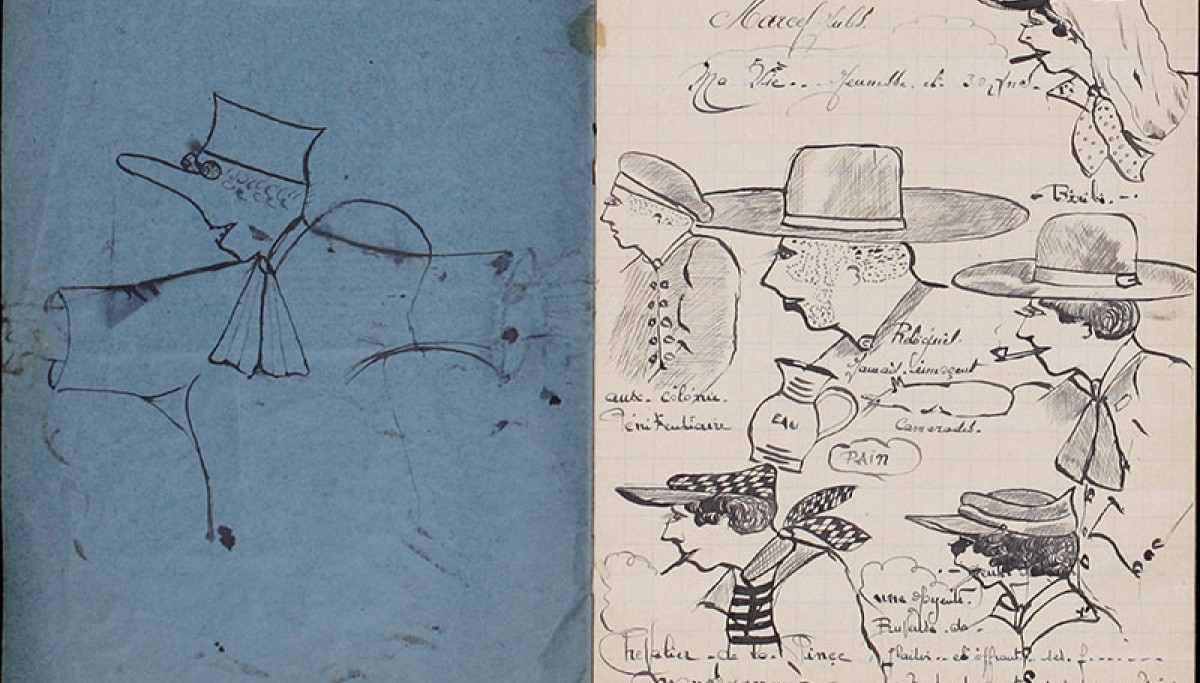

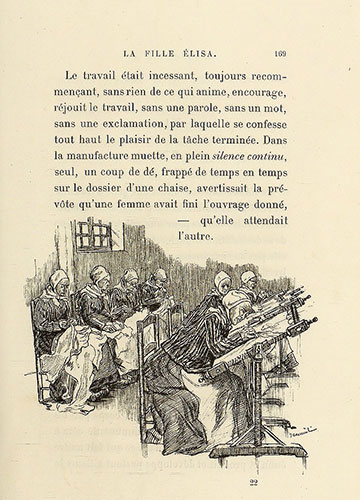

Le travail pénal

-

La tenue pénale

-

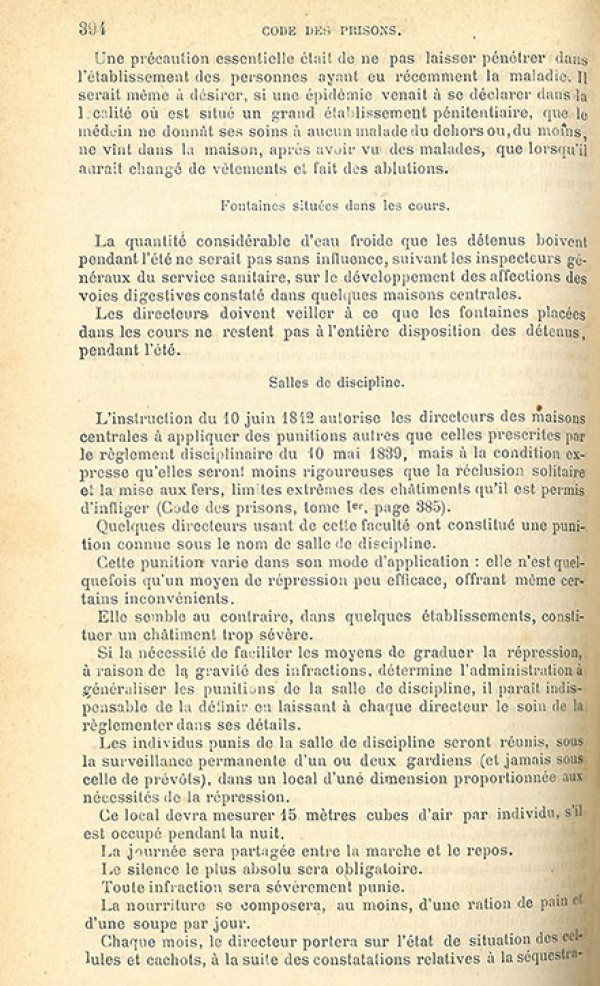

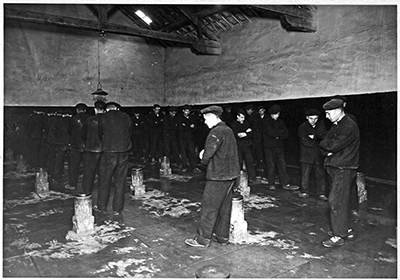

Salle de discipline

-

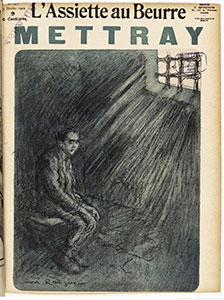

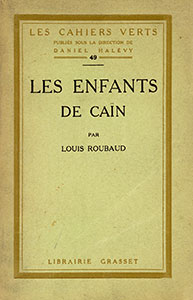

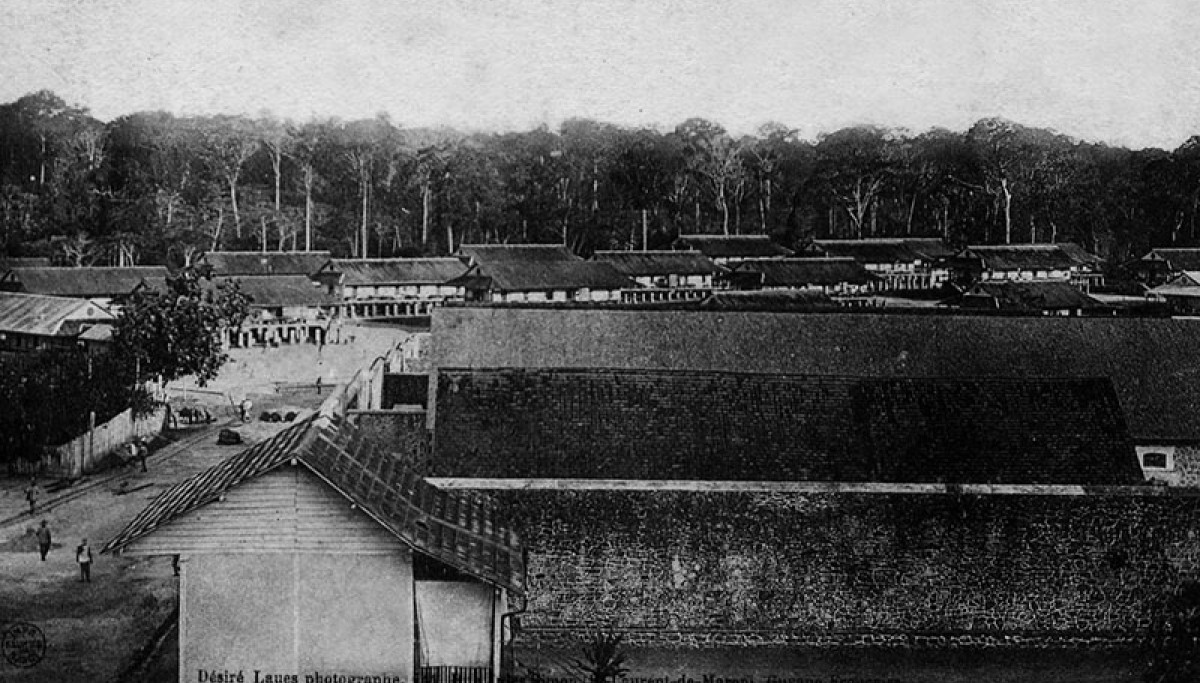

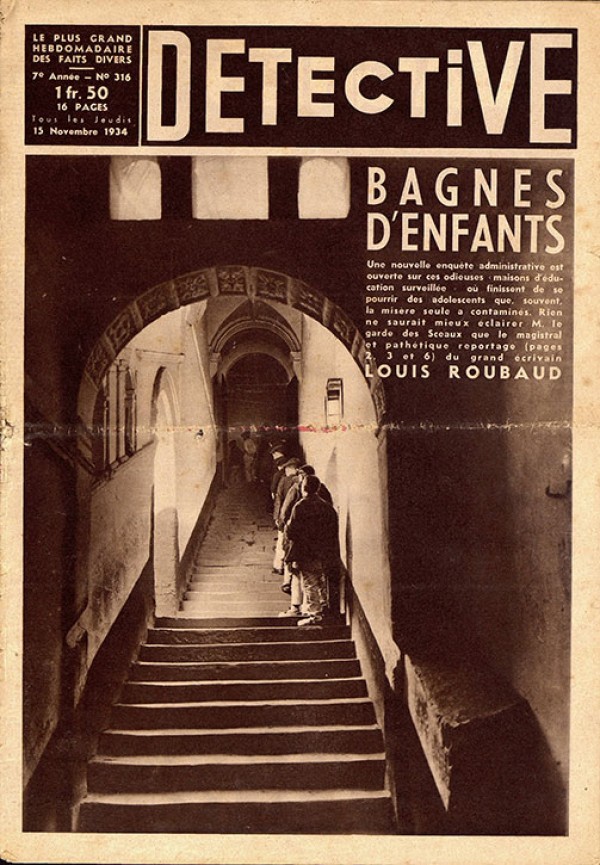

Colonies pénitentiaires pour mineurs

-

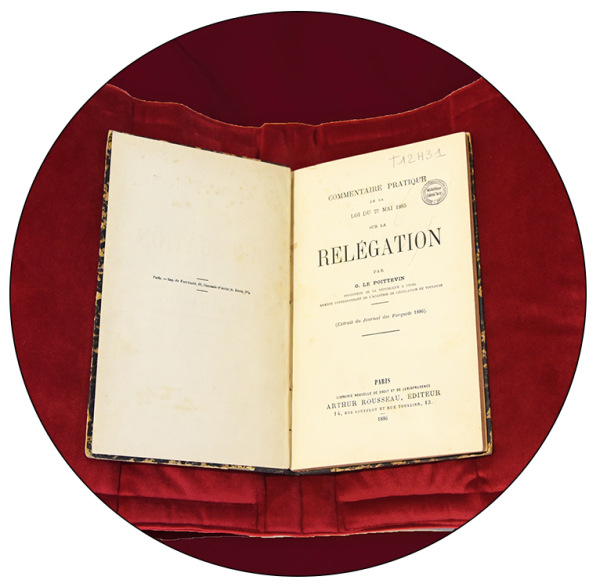

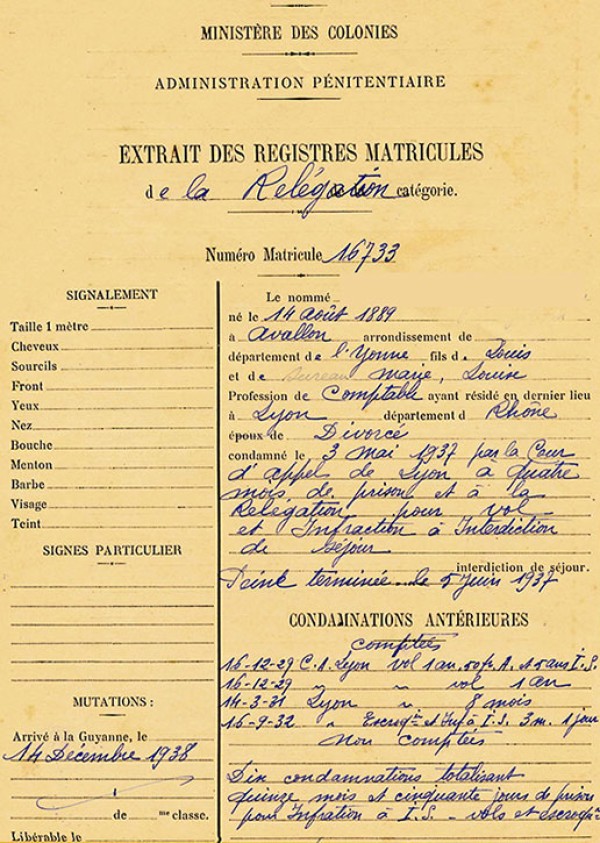

La loi du 27 mai 1885 instaurant la relégation

Objets de violence ... fragments d'histoire de la prison

À travers une sélection d’objets issus des collections du Centre de ressources sur l’histoire des crimes et des peines, l’exposition « Objets de violence : fragments d’histoire de la prison » met en lumière des pratiques pénales et pénitentiaires aujourd’hui disparues. Pratiques inscrites dans la loi, souvent même considérées comme nécessaires aux objectifs assignés à la peine et à la prison, certaines d’entre elles nous apparaissent pourtant aujourd’hui porteuses d’une grande violence envers les personnes qui les subissent. Documents et images permettent de les replacer dans leur contexte historique pour comprendre les enjeux qui ont suscité leur apparition et les évolutions qui ont conduit à leur abandon. L’objet se fait ainsi le témoin éloquent de l’évolution du traitement de la peine et des conditions de vie en détention.

"On ne doit jamais oublier que le détenu juge la société d'après l'atmosphère de la prison.

Rendre cette atmosphère irrespirable, c'est lui donner raison dans sa révolte".

Pierre CANNAT, 1949

Consulter le catalogue de l'exposition

![La prison de Fresnes, la chapelle : [photographie de presse] / Agence Meurisse, 1913 (Gallica) La prison de Fresnes, la chapelle : [photographie de presse] / Agence Meurisse, 1913 (Gallica)](/sites/default/files/styles/diaporama_1200x683/public/edito/diaporama/crhcp_parcours_violence_box_cellulaire_gallica_photo-meurisse-1913.jpg?itok=DMCu_CpS)

![Colonie de Mettray : vue générale de la colonie - Extrait de : Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray, illustré par A. THIERRY [1844] Colonie de Mettray : vue générale de la colonie - Extrait de : Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray, illustré par A. THIERRY [1844]](/sites/default/files/styles/diaporama_1200x683/public/edito/diaporama/crhcp_parcours_violence_colonie_penitentiaire_album-mettray.jpg?itok=11ltjVW-)