- Charles Perrier médecin des prisons à Nîmes

-

Charles Perrier, Biographie

-

Charles Perrier, Médecin des prisons

-

Charles Perrier - Anthropométrie judiciaire

-

Charles Perrier - La maison centrale de Nîmes

-

Charles Perrier, Bibliographie en ligne

Charles Perrier médecin des prisons à Nîmes

Présentation

Témoin et observateur de la vie en prison à la fin du 19e siècle, le docteur Charles Perrier (1862-1938) nous livre dans ses nombreux écrits une étude détaillée sur les détenus de la Maison centrale de Nîmes où il exerce entre 1888 et 1911. A la lecture, on est frappé par la quantité de données et tableaux statistiques ainsi que par l’originalité des commentaires, la simplicité du style et la liberté de ton qui les accompagnent. Les 25 documents proposés en ligne par le CRHCP dans ce parcours nous plongent dans une réalité crue où les mœurs en détention, les pratiques des condamnés, leurs habitudes, les relations avec l’administration et les surveillants sont décrites très précisément.

Pour en savoir plus :

Voir aussi les sites web :

Criminocorpus, portail de la justice, des crimes et des peines

Charles Perrier, Biographie

Son ouvrage majeur : « Les criminels »

Fils d’un juge de paix, Charles Perrier est né en 1862 à Valleraugue (France, Gard). Il suit des études de médecine à Montpellier et soutient sa thèse en 1887. L’année suivante, il est nommé à la Maison centrale de Nîmes comme médecin des prisons, fonction qu’il occupe jusqu’en 1911. De 1896 à 1900, grâce aux techniques d’anthropométrie judiciaire mises au point par Alphonse Bertillon 20 ans plus tôt, le docteur Perrier se livre à une grande étude sur les détenus dans le cadre de ses fonctions.

Dans le premier tome de son ouvrage majeur, « Les criminels » (1900) et dans ses diverses publications jusqu’en 1935, il étudie la quasi-totalité de la population pénale de la maison centrale, au total 859 détenus de 16 à 73 ans. Il amasse des milliers de données anthropométriques, qu’il classe, répertorie, pondère, compare, commente et croise avec d’autres données (nationalité, origine ethnique, profession, religion etc.) ou caractères physiques. Grâce aux documents judiciaires ou administratifs auxquels il a accès de par ses fonctions, il analyse également les crimes et délits commis par les détenus et recueille des renseignements sur leurs victimes. Perrier décrit aussi leurs pratiques à travers les techniques criminelles employées et les pratiques culturelles. Il s’intéresse particulièrement aux tatouages, restitués avec précision grâce au dessin et à la photographie ainsi qu’au langage des détenus (l’argot) qu’il étudie, classifie … et utilise en abondance dans ses écrits.

En 1900, ses travaux statistiques originaux sont réunis en un album artistiquement décoré regroupant 175 tableaux calligraphiés ornés de 395 dessins de monuments réalisés par des détenus. Il sera présenté à l’exposition universelle de Paris la même année. Aujourd’hui, ce document est visible au Musée du Vieux-Nîmes.

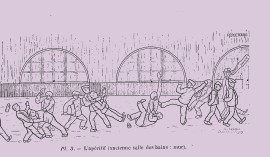

C’est dans le tome 2 des « Criminels » (1905) et dans des articles publiés ultérieurement que l’on retrouve les éléments de la vie carcérale décrits dans leur crudité par le médecin : comportements et mœurs en détention, « trucs » en tous genres pour se protéger ou se défendre, quotidien (travail, repas, promenade, punition, école, cultes, relations avec le personnel). La dégradation de la moralité constitue à l’époque pour les autorités un facteur important de récidive à la sortie. Comment y remédier ? :

- par le travail qui est considéré comme le premier agent de moralisation et sert à réparer les préjudices commis. Il est imposé au détenu valide (en mars 1896, plus de 83 % de détenus de Nîmes travaillent). Le produit du travail facilite son alimentation (cantine) et lui permet d’avoir un pécule à la sortie. Mais ce travail est critiqué par Perrier car il concurrence le travail plus coûteux des entreprises libres et les confectionnaires ne sont pas toujours honnêtes

- par les pratiques religieuses ensuite, le dimanche, jour de repos et de culte depuis 1836. A Nîmes, les 3 cultes sont présents et l’on trouve une chapelle, un temple et une synagogue.

- par l’école, enfin, qui est peu fréquentée (20 élèves en moyenne à Nîmes) car il n’y a qu’un seul instituteur. La discipline est dure, les relations avec les gardiens difficiles et les conditions de vie médiocres : les statistiques de mortalité et morbidité établies par Perrier le prouvent, puisque la tuberculose demeure la maladie la plus mortelle avec plus du tiers des décès à Nîmes comme dans toutes les maisons centrales à cette époque.

Sur le plan scientifique, le docteur Perrier ne tire aucune conclusion de ses travaux. Il s’agit seulement de proposer une mine de documents illustrés aux moralistes, criminologues, scientifiques ou pénalistes. Cependant, il affirme qu’au vu de ses constatations le type criminel, cher à Lombroso, n’existe pas et que les facteurs sociaux, la misère, l’alcoolisme, le milieu relèguent au second plan les facteurs individuels dans les causes du crime.

A sa parution, « Les criminels » fait grand bruit, car cette étude des détenus faite depuis l’intérieur même de la prison ressemble plus à un témoignage qu’à un travail scientifique. Son ami Lacassagne compare l’ouvrage aux Souvenirs de la Maison des morts (1862) où Dostoïevski fait vivre, à partir de ses propres souvenirs de bagnard, le quotidien d'une prison en Sibérie au 19e siècle. Pour nous, l’ensemble des documents présentés dans ce parcours se révèle être aujourd’hui une étude médicale, sociologique et anthropologique unique de l’univers carcéral en France à la fin du 19e siècle.