Le 19ème siècle

L’uniforme des gardiens dans les maisons centrales

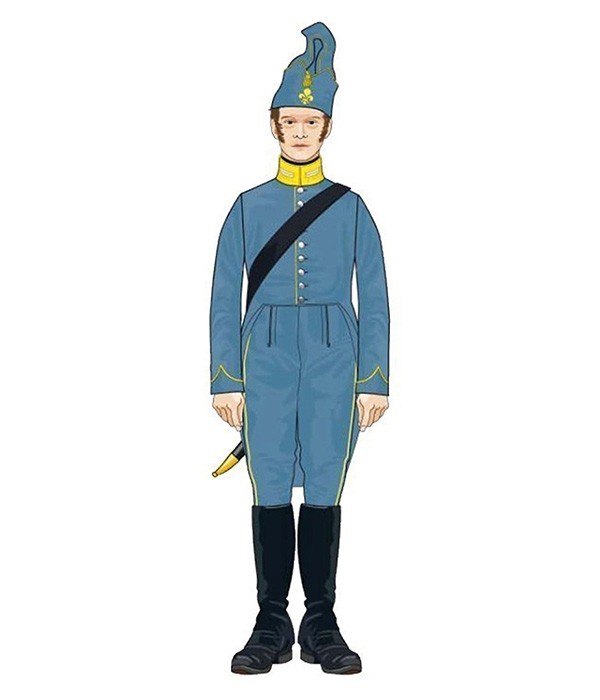

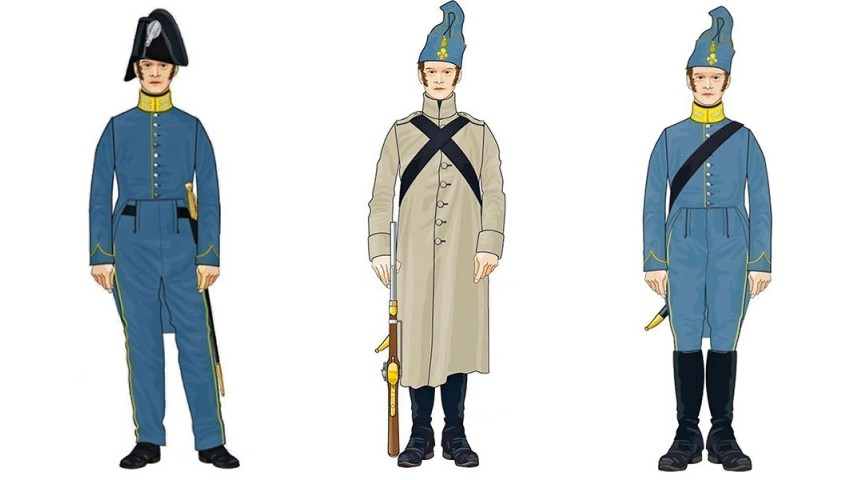

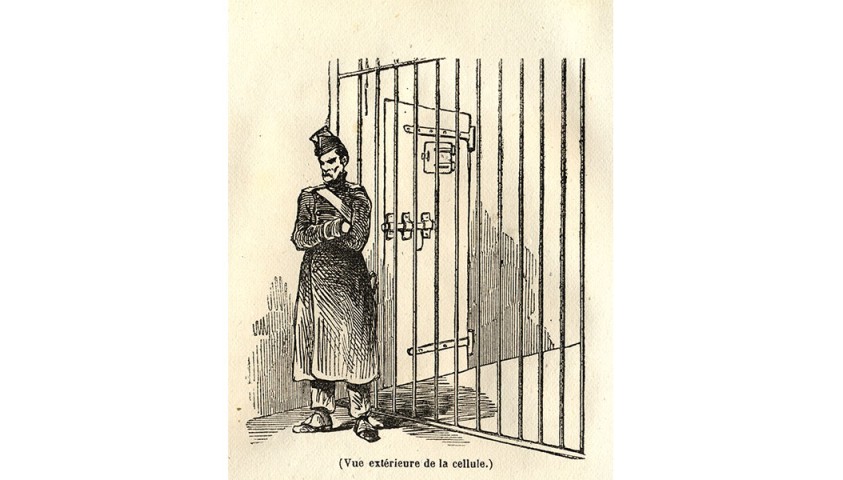

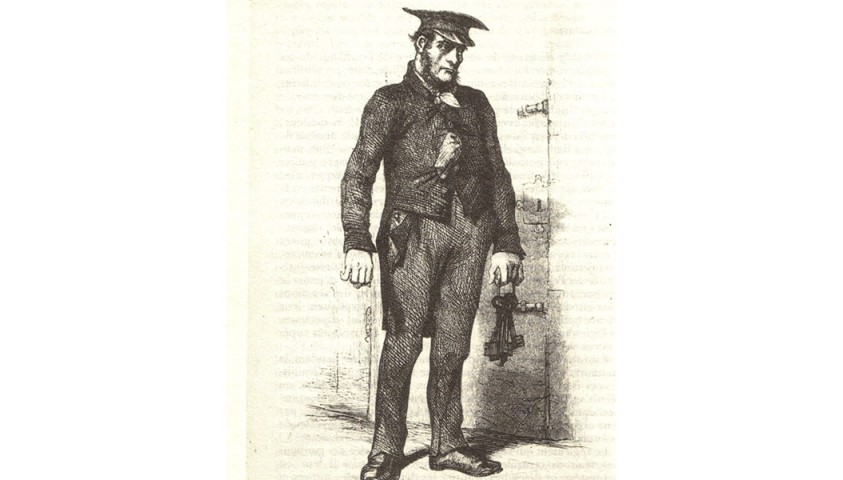

En 1822, le règlement du 30 avril décrit pour la première fois l’uniforme des gardiens dans les maisons centrales. Il est en drap gris de fer, à passepoil jaune et boutons blancs à fleur de lys, et le gardien porte un bonnet de police ou un chapeau sur la tête.

Le règlement affirme d’ailleurs que « les gardiens sont assimilés à la troupe de ligne pour la discipline et l’ordre intérieur du service » (art. 3) ; et les grades des gardiens sont calqués sur la hiérarchie militaire : « le gardien-chef a le rang de sergent-major […]. Les deux premiers gardiens ont le rang de sergent […] » (art. 4).

Cette tenue « militaire » traduit le choix fait au début du 19e siècle de ne recruter aux emplois de gardiens que d’anciens militaires. On insiste en effet sur les vertus militaires attendues des gardiens, et notamment leurs habitudes d’ordre et de discipline. Le recrutement des gardiens ne s’ouvrira aux civils qu’en 1868, pour un quart des postes.

Cette même idée militaire préside à la description d’une tenue unique des gardiens des prisons départementales, en 1852, eux aussi armés (sabre).

Cette uniformisation s’inscrit peut-être dans le grand mouvement de réforme qui touche l’administration pénitentiaire dans les années 1870, à la suite de la grande enquête parlementaire sur le régime des prisons lancée par d’Haussonville en 1872. Elle marque également la volonté, sous la 3ème République naissante, de donner une identité professionnelle aux différents corps de l’administration pénitentiaire jusqu’alors distincts.