Colonies pénitentiaires pour mineurs

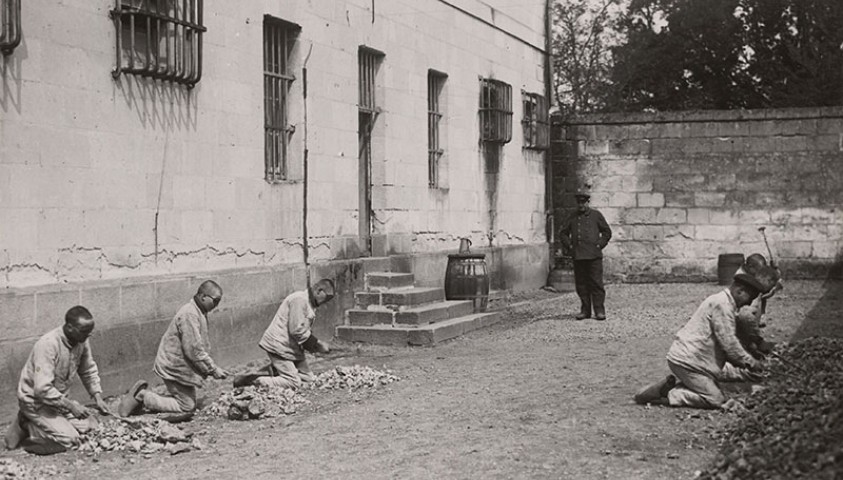

Mettray, Aniane, Belle-Ile-en-Mer … Ces noms évoquent une période particulièrement sombre de l’histoire pénitentiaire. Au sein de ces colonies, enfants et adolescents ont été soumis, pendant un siècle, à un traitement souvent violent, mêlant travail harassant, sévices et privations. Ces « bagnes pour enfants », très critiqués mais jamais vraiment réformés, disparaissent en 1945, date qui marque un changement complet de paradigme pour la prise en charge de la délinquance juvénile.

« C’est la forme disciplinaire à l’état le plus intense, le modèle où se concentrent toutes les technologies coercitives du comportement.

Il y a là « du cloître, de la prison, du collège, du régiment ».

Michel Foucault évoquant la colonie pénitentiaire de Mettray dans Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975 (p. 300)

Pour aller plus loin

|

|

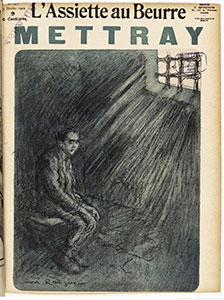

La maison paternelle de MettrayEn 1908 et 1909, le journal satirique L’Assiette en beurre consacre deux numéros à l’enfance coupable et à sa prise en charge. Les auteurs et dessinateurs du journal y dénoncent avec un humour féroce le traitement pénal et pénitentiaire infligé aux mineurs, notamment au sein de la Maison paternelle de Mettray. Ouverte en 1855, cette institution, distincte de la colonie pénitentiaire, recevait les enfants insoumis des familles aisées (correction paternelle). |

|

|

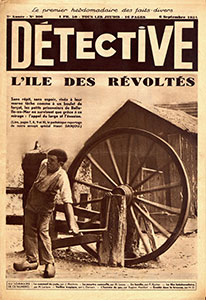

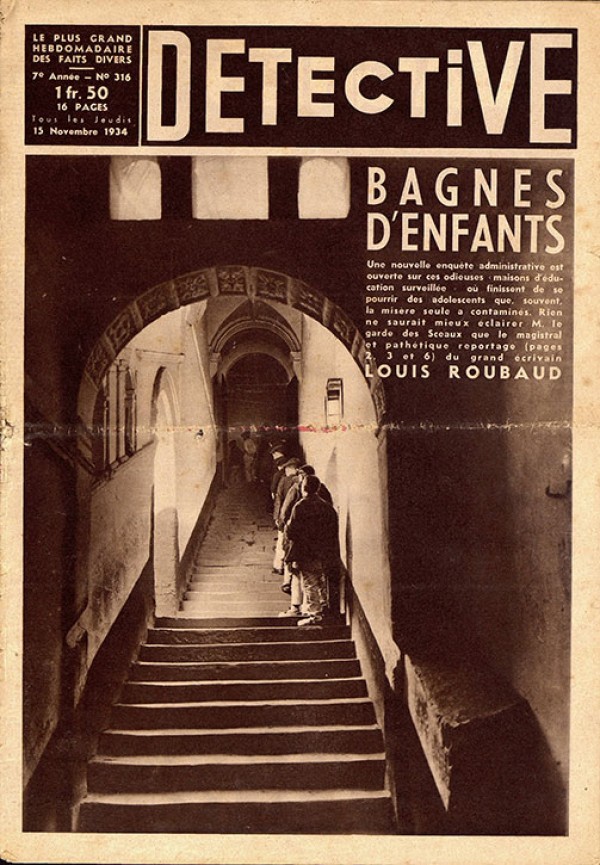

La Chasse à l’enfant, de Jacques Prévert (1936 ; publié dans le recueil « Paroles » en 1946)Ce poème de Jacques Prévert évoque la mutinerie qui eut lieu en août 1934 à la maison d’éducation surveillée de Belle-Île-en-Mer : à la suite d’une punition infligée à l’un des leurs, 56 pupilles s’évadèrent de l’établissement. Habitants et touristes, attirés par la récompense promise pour chaque enfant ramené à l’administration pénitentiaire, pourchassèrent les enfants : tous furent ramenés dans l’établissement.

Extrait de La Chasse à l’enfant, de Jacques Prévert (1936 ; publié dans le recueil Paroles en 1946)

|

|

|

Louis ROUBAUD, Les enfants de Caïn, Paris, Grasset, 1925En 1924, le journaliste Louis Roubaud, après avoir visité Eysses, Belle-Ile et Doullens, déclenche une campagne de presse dans le Quotidien de Paris, pour dénoncer les sévices et abus dont sont victimes les jeunes détenu(e)s dans ces « bagnes d’enfants ». Ses articles sont publiés en volume en 1925 sous le titre Les enfants de Caïn. Il est à noter que Louis Roubaud connaît bien le sujet : il fut lui-même pupille de la « maison paternelle » de Mettray. |

|

|

« Eysses la maudite »Ce numéro du Lien, fruit de la collaboration entre les Archives départementales de Lot-et-Garonne et l’Enap, évoque les heures sombres des établissements pénitentiaires pour mineurs d’avant-guerre, à travers l’exemple de la maison d'éducation surveillée d’Eysses. Le dossier revient notamment sur « l’affaire Abel », en mars 1937, qui va remettre en cause tout un système de pénalités appliquées aux mineurs délinquants et précipiter la fermeture d’« Eysses la maudite ». Le lien, n°6, avril 2016 - Dossier réalisé par Jean-Michel Armand (CRHCP – Enap), avec la participation d’Isabelle Brunet et de Pascal De Toffoli (Archives départementales de Lot-et-Garonne) |

Parcours thématique du CRHCP : Les écoles de préservationSi la loi « Corne » de 1850 instituait des colonies pénitentiaires publiques pour les garçons et des maisons pénitentiaires pour les filles, ces dernières furent très peu nombreuses puisque les « mauvaises filles » étaient majoritairement prises en charge par des œuvres religieuses telle que celle du Bon Pasteur. L’administration pénitentiaire n’ouvrit que trois établissement pour filles : Doullens, Clermont de l’Oise et Cadillac. |

Sources :

- PIERRE Eric, « Les colonies pénitentiaires pour jeunes détenus : des établissements irréformables (1850-1914) », in Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », 2003, n°5, p. 43-60.

- ARMAND Jean-Michel, BRUNET Isabelle, DE TOFFOLI Pascal, « Eysses la maudite », in Le Lien, 2016, n°6

- YVOREL Jean-Jacques, Brève histoire de l'hébergement des mineurs de justice, in Les Cahiers Dynamiques 2006, n° 37, p. 24-27

- Portail "Enfants en justice XIXe-XXe siècles" : le Portail « Enfants en Justice XIXe-XXe siècles » vise à promouvoir l’histoire de la Justice des mineurs en mettant à disposition de tous des outils documentaires et des corpus thématiques raisonnés. Cette présentation s’appuie sur des ressources variées et référencées : images, archives écrites, coupures de presse, films, vidéos, dessins, objets…

![Colonie de Mettray : vue générale de la colonie - Extrait de : Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray, illustré par A. THIERRY [1844] Colonie de Mettray : vue générale de la colonie - Extrait de : Colonie agricole et pénitentiaire de Mettray, illustré par A. THIERRY [1844]](/sites/default/files/styles/diaporama_843x480/public/edito/diaporama/crhcp_parcours_violence_colonie_penitentiaire_album-mettray.jpg?itok=9kdJ8mKC)