1870-1950 : Les colonies agricoles et le bagne d’Outre-mer

Une architecture locale

Au 19ème siècle et jusqu’au milieu du 20ème siècle, l’architecture des établissements pénitentiaires pour peines d’Outre-mer (Algérie, Guyane …) répond à des critères différents de ceux des établissements métropolitains. Il n'y a pas d'architecture propre importée de la métropole : comme pour les bâtiments d’Ancien régime, il s'agit plutôt d'adapter les bâtiments réquisitionnés ou d’utiliser les matériaux présents sur place, en adoptant une architecture locale, comme les cases créoles à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane).

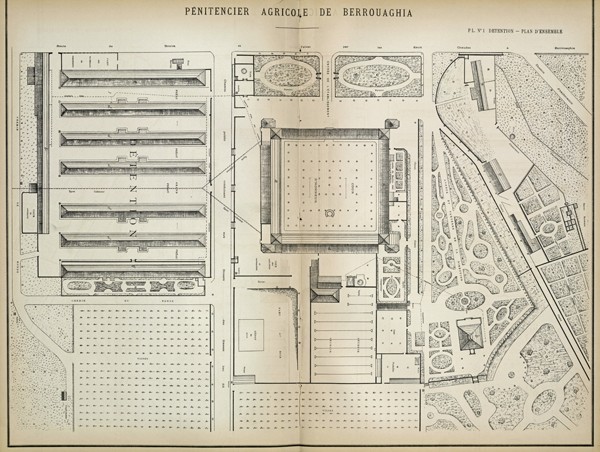

Le Pénitencier agricole de Berrouaghia en Algérie (1895) :

Ancien caravansérail puis grande ferme de la province d’Alger, Berrouaghia est transformé en pénitencier agricole en 1879. Géré par l'administration pénitentiaire (en régie), il pouvait accueillir plus de 1 000 condamnés essentiellement français et arabes, des militaires ainsi que des étrangers (espagnols, italiens, belges, allemands ...). L’ancien caravansérail devient le siège de l'économat et du greffe et ses pavillons sont occupés par les gardiens.

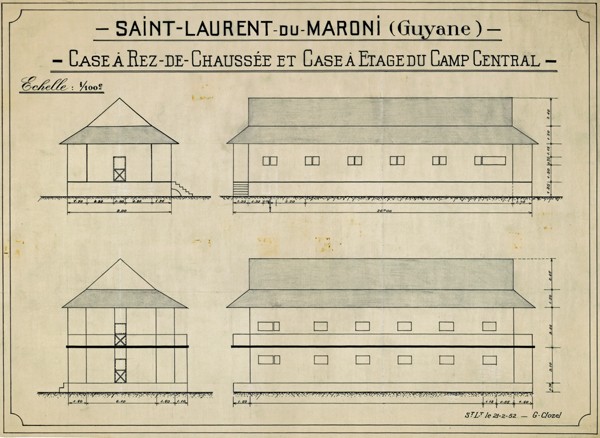

Le camp de la transportation à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane (1953)

Pendant près d’un siècle, le camp de Saint-Laurent-du-Maroni a accueilli les condamnés aux travaux forcés dans le cadre de la loi sur la transportation (30 mars 1854). Le camp a été fermé après le départ des derniers bagnards en 1953 laissant sur place une architecture typique de l’esprit colonial sous la IIIème République comme le montre le plan ci-dessous :

La colonie agricole pour mineurs : Aniane (1895) :

Convertie en filature de coton après la Révolution, l’ancienne abbaye d’Aniane est rachetée en 1884 par l’administration pénitentiaire, qui la transforme en maison centrale. En 1885, la maison centrale devient colonie pénitentiaire pour mineurs.