Histoire & Patrimoine pénitentiaire

1830-1914 : Variations architecturales autour de l’emprisonnement cellulaire

La référence architecturale dominante en France

Au 19ème siècle, deux modèles de systèmes cellulaires coexistent. Tous deux font de l’isolement et du travail les instruments de la transformation et de l’amendement du détenu, mais ils diffèrent dans leur mise en œuvre :

- le système pennsylvanien : il préconise un emprisonnement cellulaire strict, avec séparation de jour comme de nuit

- le système auburnien : les détenus sont isolés en cellule individuelle durant la nuit, mais travaillent pendant la journée dans de grands ateliers communs.

Dans les années 1830, juristes, architectes, administrateurs et politiques prennent position pour l’un ou l’autre système. Les débats sont vifs et nombreux mais à partir de 1840, c’est le système pennsylvanien, combiné au modèle panoptique de BENTHAM*, qui devient la référence architecturale dominante en France.

A partir de ce modèle, les architectes du 19ème siècle vont proposer plusieurs variantes de plans pour les prisons cellulaires :

- Panoptique complet (plan circulaire parfait)

- Panoptique en demi-cercle

- Le plan rayonnant ou en étoile

- Le plan en croix

- Le plan en Y

A partir de 1850-1860, c’est le plan rayonnant qui devient le schéma fondamental, avec comme éléments de base :

- les perspectives des couloirs

- les coursives en surplomb

- le volume de la rotonde (tour centrale)

- l'ampleur des arches liant les ailes à la rotonde

Pour les architectes du 19ème siècle, « il s’agit à la fois de regrouper les prisonniers en un même lieu, tout en assurant leur séparation et en leur permettant de résider dans des cellules individuelles suffisamment «grandes», d’assurer une surveillance et une sécurité les plus efficaces, mais discrètes et économiques ; le tout en permettant autant que possible une vie physique et active, donc des lieux de travail et de promenade. » (Philippe Silvin, « L’architecture des prisons », 1990, p. 105).

Cependant au cours du siècle, des décisions de l’administration, sous le Second empire par exemple, ont pu modifier la préférence pour le modèle cellulaire jugé trop coûteux. De même, pour ce même motif, de nombreux projets de nouveaux établissements furent abandonnés après 1875 par les conseils généraux chargés de leur construction.

* Philosophe utilitariste, Jeremy BENTHAM (1748-1832) publie, à la fin du 18e siècle, un petit ouvrage, "Le Panoptique", qui propose un système architectural nouveau. L'objectif de la structure panoptique est de permettre à un individu, le surveillant, logé dans une tour centrale, d'observer et de surveiller tous les prisonniers, enfermés dans des cellules individuelles autour de la tour, sans que ceux-ci puissent voir qu'ils sont observés. Cette surveillance constante mais invisible doit susciter chez le surveillé une transformation de son comportement et une intériorisation des contraintes établies.

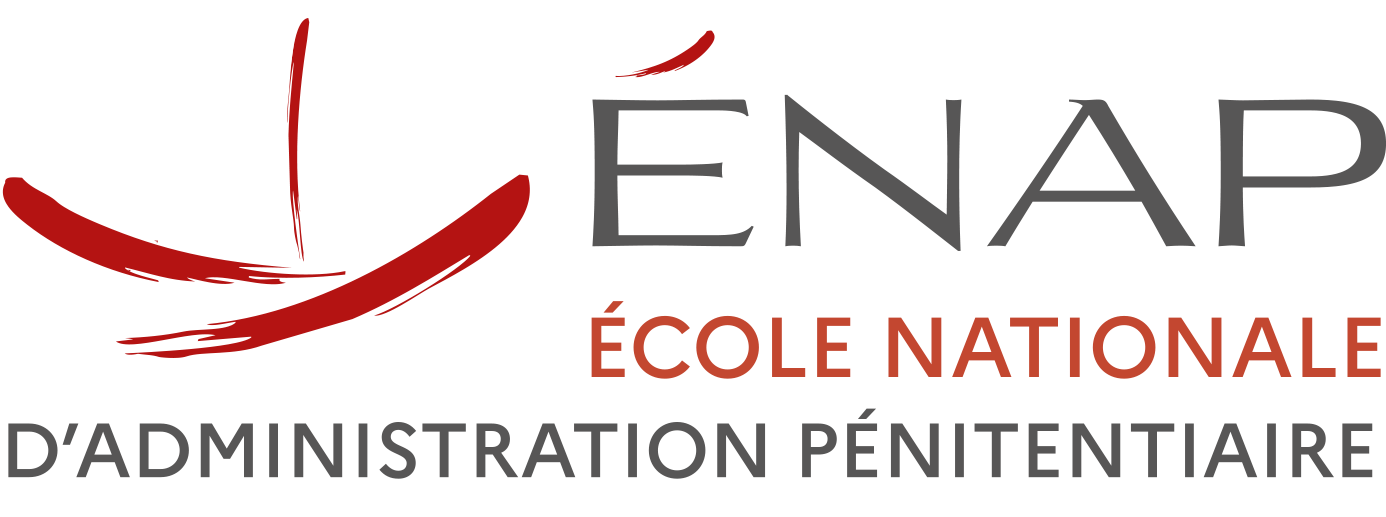

Maison des jeunes détenus de La Petite-Roquette (1826-1836) :

Construite par l’architecte Hippolyte LEBAS entre 1826 et 1836 à Paris, cette prison marque la conversion de la France aux nouvelles doctrines pénitentiaires. De l’extérieur, elle ressemble à une forteresse : c’est un hexagone avec une tour ronde à chaque angle. A l’intérieur, c’est une prison de type auburnien, très moderne pour l’époque, avec une école et un hôpital. La Petite-Roquette, organisée à l’origine en dortoirs, deviendra cellulaire de jour comme de nuit. L’élément remarquable de cette architecture, c’est la tour centrale : véritable « lieu du savoir » avec les parloirs, les grandes salles de classe et la chapelle, reliée au reste des bâtiments de détention par des passerelle. La Petite-Roquette sera détruite en 1974. (Coll. ENAP-CRHCP)

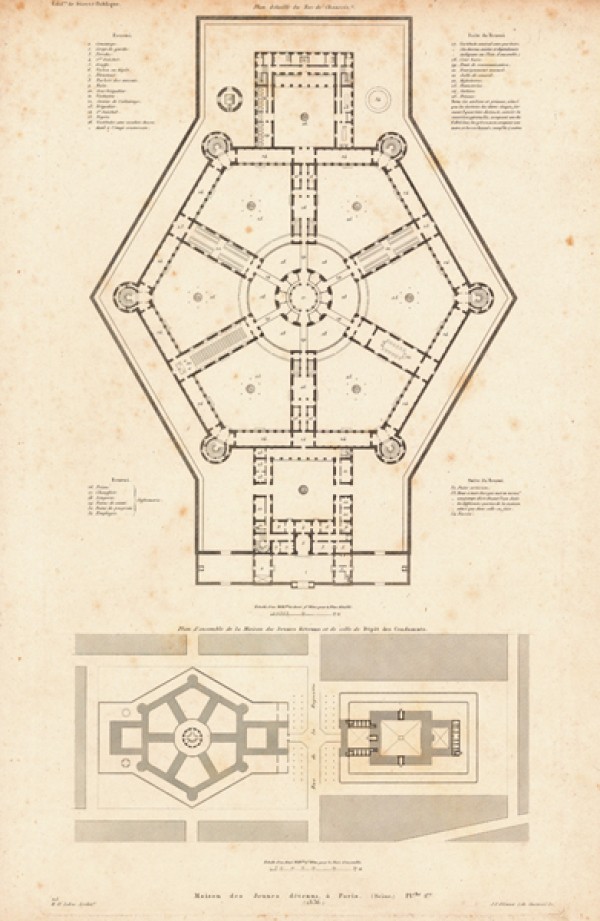

Maison d’arrêt de Lyon Saint-Paul (1865) :

Etablissement pour 552 détenus conçu par l’architecte Antonin LOUVIER, il combine les systèmes auburnien et pennsylvanien. Le plan est rayonnant, à 6 branches. Entre chaque branche sont aménagés des préaux cellulaires. Au centre de l’ensemble se trouvent la salle de surveillance et la chapelle. (Coll. ENAP-CRHCP)

Maison d’arrêt Saint-Quentin (1840) :

Etablissement de type cellulaire de 99 places, il prend la forme d’une tripale, avec une rotonde en forme de Y. L’axe central de la rotonde est de forme hexagonale pour permettre une surveillance plus efficace. Désaffectée en 1992. (Coll. ENAP-CRHCP)

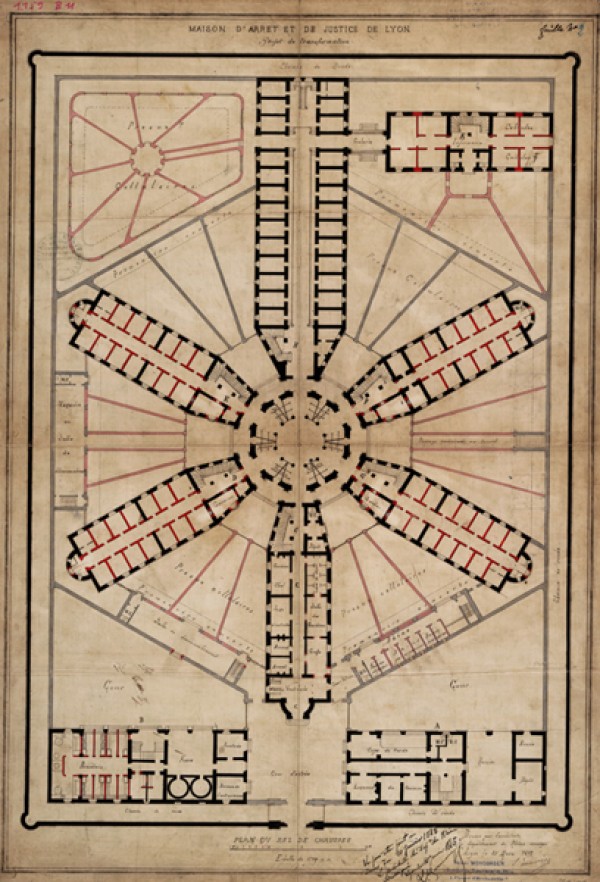

Maison d’arrêt de Tours (1843-1850) :

Conçue par l’architecte JACQUEMIN, c’est l’une des premières prisons construite suivant le système pennsylvanien. Le plan se rapproche de celui de Kinsgton au Canada : forme en T, 3 ailes, 3 bâtiments de 3 étages qui permet une surveillance continuelle grâce à un poste de surveillance à chaque intersection de la galerie. (Coll. ENAP-CRHCP)

Maison d’arrêt de Nantes (1860) :

Construit par l’architecte CHENANTAIS, l’établissement est octogonal, avec une tour centrale. (Coll. ENAP-CRHCP)

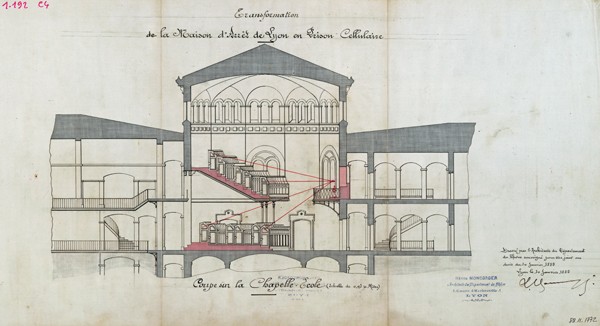

Maison d’arrêt de Lyon Saint-Paul (1890) :

L’influence de la religion constitue un point essentiel du traitement pénitentiaire du 19e siècle. Suite à la loi de 1875, l’exercice du culte est soumis à son tour au programme cellulaire : tous les détenus doivent pouvoir entendre la messe sans se voir entre eux. A Saint-Paul, dans la tour centrale (rotonde), des aménagements sont ainsi proposés en 1890 par l’architecte Henri MONCORGER : la chapelle devient alors une chapelle-école alvéolaire, avec la création de 191 cases individuelles de 0,60 m X 0,80 m de côté sur 2 m de hauteur. (Coll. ENAP-CRHCP)

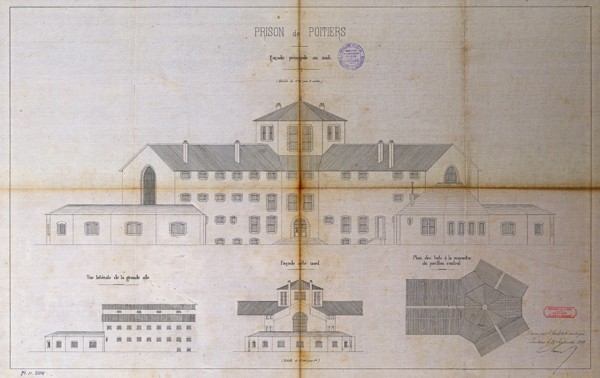

Maison d’arrêt de Poitiers dite de « La Pierre Levée » (1900-1905) :

De type cellulaire, les bâtiments, conçus pour accueillir 70 détenus, sont enserrés dans une enceinte triangulaire (100 m sur 90 m) en forme de Y, avec une rotonde centrale distribuant 3 bâtiments à 3 niveaux. Autour, un mur d’enceinte simple et une enceinte grillagée délimitent le chemin de ronde. (Coll. ENAP-CRHCP)

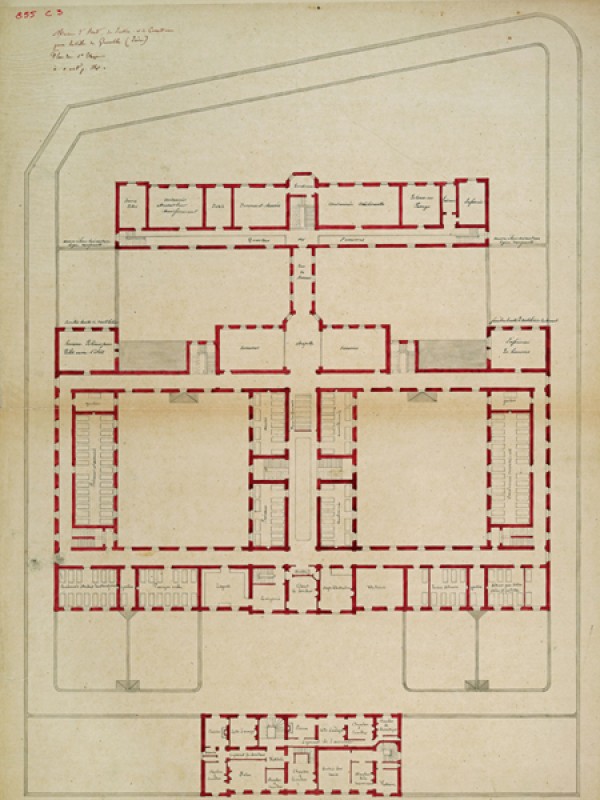

Maison d’arrêt, de force et de correction de Grenoble (1860) :

C’est un exemple de maison d’arrêt non cellulaire, construite entre 1850 et 1860, après la diffusion de la circulaire du 17 août 1753 (dite « Persigny », qui remet en cause la construction de maisons cellulaires). On a opté ici pour un retour au plan classique en quartiers communs, plus économique. (Coll. ENAP-CRHCP)

Projet de maison d’arrêt à Quimper (1897) :

Conçue par de l’architecte départemental GUÉRIN, cette prison cellulaire n'a jamais vu le jour. (Coll. ENAP-CRHCP)

Projet d’une maison d’arrêt à Nancy (1914) :

Projet présenté par l’architecte Charles-Désiré BOURGON (1855-1915). L’ensemble est assez classique, tout en étant conforme aux principes modernes de l’hygiène de l’époque, ici dans ce quartier réservé aux femmes. (Coll. ENAP-CRHCP)